国家として…。

常識であり、不安になりやすい環境、現代ジャパン。

しかし、そんな環境だからこそ、不安になりやすいからこそつかみ取れるものがあります。

それはこの素晴らしい国では元々常識だったかもしれません。

ここでは、不安になりやすいからこそ辿り着ける境地、そこに到達するための不安の使い方。

これらをわかりやすくするために、ユング心理学のシャドーを引用しながら深掘りしていきます。

- 不安になりやすいからこその恩恵を知りたい

- 不安の正体と使い方を知りたい

曖昧国家に欲しいのはリーダーでもありますが、それ以上に一人一人の存在肯定、意思。

いわゆる不安を活かす在り方かもしれません。

見る世界が変わる『安』の有無、見据える世界を明確にする一助になれば幸いです。

偏見ましましでいきます。

Contents

不安になりやすい人の幸運

精神・心理・哲学的にですが、日本に住むことの最大恩恵と言っても過言ではないものが、

『不安を味わえること』

「不安を味わう気がなければ日本に来てもつまらないのでは?」と個人的には思っています。

※観光や仕事目的は除いて

不安になりやすい人

不安は誰しもが持つもの。

痛みや緊張を醸し出す情動。

恐怖と違い明確な拒否感はなく、耐えられなくはないけれども心地悪くストレスになる、「絶対なくしたい!」ではなく、「なくなればいいのに」なんて具合かもしれません。

仏教では妄想と言われており、自らで作り出しているものだと知られています。

例えば、陰謀論に焦りおののきアタフタ、ある人はお団子の味の方が気になるので、「へぇ~日本滅亡するんだ~」とどうでもいい。

不安とは未知や危険、答えのわからない状態や迷い焦る際のモヤモヤドキドキゾワゾワ。

どこから出てきたのか、常に身近にあり、即座に肉体と心を緊張状態にして、苦しみを微量の電気ショックのように流します。

不安を感じやすいというのは、微量の電気ショックを内部で作りやすい性格やメンタル、気質や精神状態が考えられます。

例えばこんな人です。

- 感受性、敏感性、共感性が高い

- 繊細で感性豊か

- 他に合わせる癖、他律

- 受信、受動、内向性

- 自己肯定感が低い

- 見栄、プライドが強い

- 気を使う、傷つきやすい

- 断れない、なめられやすい

- 防衛意識が強い、損害回避傾向

- 完璧主義、責任感が強い

- 押し付けや決め付けが多い

- 自己表現が少ない、発さない

- ポジティブを好み、ネガティブを嫌う

- わからないことを嫌う

一見いいように思えませんが、認識しやすいと活かす機会に溢れます。

そこで重要になるのが、不安を活かすか活かさないか。

両者の違いを紐解くと、正体が少しずつ見えてきます。

不安を活かす人と活かさない人の違い

不安の捉え方は、『情動』と『領域』の二つあります。

捉え方によって活かし様は一変します。

不安とは情動である。

心配、迷い、焦りにあるような、心地悪く違和感、落ち着かない、漠然とした心的状態。

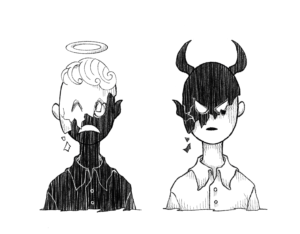

不安とは領域である。

裏の自分であり、ユング心理学で言う“シャドー”と出会う意識(精神)領域。

抑圧してきた弱さ、欲望、恐れなど、認めがたいが確実に存在する絶対的な自己。

情動で捉える人は不安を活かすのが難しく、領域で捉える人は不安を活かします。

活かさない不安=情動と怠惰

情動で捉える世界は、現状「これが私だ」と思っている自己が、「自己が存在することは当然」とした上で抱く漠然とした心の反応です。

ちょっとややこしいのでシンプルにすると、

何も考えないですすんでジャンクフードを食べているのと同じです。

言い方を変えると、他(社会性、ルール、情報)に従い、従ったことで起こる反応にも従うさま。

例えば、有名資産家によるYoutubeなどの投資アドバイスを無償で享受し、「なるほど、この銘柄に入れれば損がないんだ」とそのまま従い、毎日株価の上下変動に一喜一憂し、下がった時に不安になって結局やめるのがまさにこれです。

不安を活かさない人の傾向

・現実にならないことを考え続ける

・口だけで行動しない、または継続できない、諦め癖

・文句、悪口、泣き言、批判を好み、事実を認めない

・自分の意見がなく、目先の利益を欲する

・安全を求め、変化しないことを正当化

・他に対する要望、願望、期待が増える

・思考停止、怠惰

情動で終わる場合、嫌なものなのでなくすために頑張る、または自分を被害者にする。

しかしなくならない、対処できない、常に隣り合わせでモンモンとする、波動は下がる、不安に飲まれた状態が恒常化。

お酒を始めとしたストレス発散の嗜好が手放せなくなる。

暴露話、噂、ゴシップをエサにして、不安を煽る情報を欲しがり、言われるままに壺を買う人も出てきます。

「どうせ不安になるなら、常に不安に包まれていた方がましである」

「いつ不安になるかわからない彷徨い世界を実感するよりは、少しでも身近に置いてわかる状態にした方がまし」

このように“比較”を使うことで、[不安=安全への固執]という社会的には利益と言われるものの見出しになります。

※比較を使うと執着や依存のもとができる

日本は不安国家であり安全を極めし管理体制、いずれ感情の生み出しすら管理し始め、「はい今怒ってビビビ、今笑っちゃだめビビビ、今憂いてピュピュピュ」

なんてことになるかもしれませんが、安全は社会的には利益。

不安を活かさない人がいるからこそ、国や団体など力あるものが活かし方を生み出すことが起きます。

一方で、安全を張り巡らせる結果、恩恵だけ受ける側の要望や期待は膨らみ、情動頼みで何も考えず何もしなくなる懸念は忘れられません。

不安を活かさない場合、漠然と曖昧な自分のまま生存を続けることでの作用、それに対する反発、または飲まれて不安になりたがるさまが顕著に表れます。

※恐怖をあやすメンタルについては、【恐怖心の接待中】無理して笑う人の特徴&疲れた時の最重要点 をご覧ください。

活かす不安=空の領域

不安はただの痛みではありません。

『不安=領域』という捉え方をすると、自己の深みを開くアイテムになります。

ユング心理学で言う、『シャドーとの統合、自己の統合性』

哲学的にはハイデガーの言う、『存在の時間性』この露呈、『存在の空白』を示す絶対的な情動

キルケゴールの言う、『人間の根源的自由が体験するめまい』

仏教で言うと、『空』や『虚空』

なんだかややこしそうですが、実際はシンプルです。

不安という曖昧な領域に入ることで、見つめたくないと思ってしまうけれども確実に自分である存在と対峙し、自己の深みを体験できる。

不安を活かす人には明確な共通点が一つあります。

不安を大いに味わう、自己そのものとして思いっきり味わう

余すことなく存分に味わいます。

嫌なもの、曖昧な心地悪さ、苦痛といった言葉通りの情に限定せず、自分として味わう。

これは責任を持つ人の在り方です。

変な人はそれを楽しみ出します。

不安を活かす人はだいたい変な人(当たり前の人ではないので)、じっくり堪能し楽しみます。

「ワーイワーイ、キャハハ」と公園の円形ジャングルジムで回ってはしゃぐ楽しさではなく。

ジーっとロウソクの灯を見つめて黒目がでかくなっている、こちらを振り返り、「不安の館へようこそ、ホッホッホ」とゆっくり言ってくる堪能具合。

こんな人です。

不安を活かす人の傾向

・現実になることを考える

・行動する、継続する

※継続できずとも常に行動を続ける、継続できるものを探し続ける(という継続)

・文句、悪口、批判が少ない、ゴシップや噂はゴミ以下の扱い

※批判は少ないが中身のある否定(物事を改善する見方)はある

・長期的利益を見据えて行動、または利益の捉え方が本質的

・探検や冒険など自己発揮して人生を謳歌する

・自ら生きたい世界を創造し、自由をつかむ

・生きた思考を使い、楽しむ

一言で、『生きたい世界を自分で創り、生きていく人』です。

不安になりやすい人の幸運

不安になりやすいことは情動と領域両方の捉え方もできます。

どちらも味わう経験を増やせるため、実相を体験から痛感し、熟考し、知り、自分の一部として迎え入れることができます。

一般常識とは遠く離れた恩恵ですが、真理の体得に繋がる膨大なものとなります。

このような恩恵です。

・ネガティブの受け入れ、恐怖心の味方化

・弱き己を認めるという強さへの入り口

・ヴォイド(空虚)の体得、空の体得

・シャドー(影であり裏の自分)との親密な関り

そこで、この幸運をつかみ取りやすくするために、不安の正体を紐解いていきます。

お役立ちになればと思います。

※不安で行動できない内情は、【あることが欠けている】不安で怖くて行動できない改善ポイント をご覧ください。

不安の正体

体験談:不安と出会う

不安とは自己の深みを開く体験。

私を例にすると、最近不安ばかり抱く日々が続きました。

昔の私は不安を感じやすかったのですが、アラスカでの森生活を機にほとんど感じなくなっていました。

「もう不安っちはいないのかな?」とすら思ったこともありますが、今回は突然抱く日々、気づいたことがあります。

不安を感じている時、そこには絶対的なまでの自分がいました。

これ以上ないほど明確な私自身、しかし個としてのアイデンティティはなく、宇宙のような全体のような。

「なんだろこの正体って?」

洞察するとあまりに確たる存在であり、痛みや心地悪さに一切の抵抗も誤魔化しもなく、良いも悪いもルールを付けず、「あるから味わっている、あるものはある」と言わんばかりに微量の漏れもなく完璧に認知している。

堂々たるもので、どんな苦痛でも味わうことに躊躇なく恐れもないさま、「カッコイイ」とすら思えました。

しかし、肉体が感じているのは心地悪い緊張、ドギマギしたウネウネであり、嫌な感覚があります。

「嫌なんだけど、不安を感じている時、カッコイイ自分が中にいる」

※ちなみに、ここで情動という捉え方にフォーカスした場合、絶対的なまでの自分とは真逆、曖昧であやふやな自分になります。

私はこれに気づいてから不安を抱くことが嬉しくなってしまい、最近新たな遊びを作れました。

不安はなくなっておらず、実際は常に私の中におり、裏の自分でありシャドーそのものでした。

何にも言いません、苦痛を味わわせてくるので、「こいつなんや」とすら思えます。

けれども、凛として、清々しく、一切動じずに嫌なことを味わっている、とんでもなく強い自分。

私の認識で言うと、不安とはカッコイイ自分と出会うための入口です。

不安の正体

お伝えしたいのはこちら。

『不安とは安心の確証』

安心が自分の根底にあると教えてくれる示し。

不安という微妙な痛みを感じられることは、安心を知っている逆説です。

既に安心が根底にあるからこそ『不安』を認識できます。

不安とは、『安』がないさま。

クラスで人気者のトラの丸くんがいると知っているから、「あ、今日は風邪で欠席か」と認識でき、初めから存在していなければ欠席にもなりません。

イギリスの精神科医John Bowlbyはこう言います。

不安の力は、人間の中にある安心に支えられ、初めて深みに変わる

by John Bowlby(愛着理論より)

心理では、基本的信頼感という言葉があります。

養育者(主に母親)との安定した関係性によって安全基地を得ることで、安心して外界に出て、未知へ向かい、探索行動や世界を広げる行動ができる。

不安感があることは、その時もその前もその後も根底には安心感があることを意味します。

このことから、不安を抱いている最中は同時に安心感も存在しており、裏の自分と出会うその瞬間は表と裏が組み合わさる瞬間。

シャドーの統合、自己の統合機会であることを意味します。

実際に上述の私の体験談では、不安を認識した際の堂々さには大きな安心があり、それが絶対性と愛を私に感じさせました。

安心の確証。

これを認めて向き合う時、なんの思考もない、一切合切の手放しが起きています。

ただジーと見つめるような、不安を感じてじんわーりしているような。

あとは自己を許して制限を取っ払った時、解放と共に空の世界に入ります。

自由の始まり、幸福の極みの始まりです。

不安の正体は浮遊化でもある

上述のように不安は安心に気づく領域。

しかしです。

実際のところ、不安を感じている時に安心は感じにくいです。

そこにあるのは抑圧してきた弱き己であり、欲望であり、未浄化のエネルギー、恐れ。

見たくない、認めたくないと思える自分です。

確たる自分でありながら、認めたくないという情動に執着すれば一瞬で世界は変わります。

絶対性とは裏腹に、曖昧でうやむや、いるのかいないのかわからない半透明の自分。

浮遊霊と似ています。

存在確証がないため他者承認欲求が強くなり、存在認知を薄める影響は排他し、見ないように聞こえないように、誤魔化し嘘をつく。

見栄とプライドで防衛を固め、比較による優劣の見方が存在するために手放せなくなり、他を攻撃する、または自己否定して我慢を多用して不幸を欲します。

情動としてのみで不安を見る場合、正体はこうなります。

不安とは、自己から目をそらす状態の示し。

人によっては依存します。

「不安になりたい」と身近に置くことで目をそらしている事実を誤魔化せます。

恐怖心などのように耐え難い情動ではないため、微細な痛みで自らを罰し、罪悪感をあやふやにする人もいます。

耐えられる微細な痛みで生を味わう刺激スイッチにもなり、それをたくさん感じることは、あるのかないのかわかりにくい存在を、あると情動で認識するための方法になります。

自己の統合、深みへ向かう意志があるかないかで認識が一変する、そんな明確、かつあやふやなお話です。

※不安依存は我慢に直結するため、我慢という執着の手放し【手放すと起こる素敵なこと5選】をご覧ください。

作戦:安心感を思い出す方法にする

不安の捉え方はどうしても二分されます。

私たちには自我意識があり、それを包括する全体意識があるためです。

宇宙の中にポツンと一つの星として存在するように、一人一人は全ての一体化(ワンネスやヴォイド)の中にいます。

自我は経験を重んじる意識であり、感覚や感情を大切にします。

一方、意識を広げると感覚と感情の枠も広がり、領域展開していきます。

そのために安心が要ります。

そして安心は既にあります。

不安になりやすいことは不運も幸運も自分次第で決まります。

不安を感じることは安心を思い出す方法です。

問題は安心を忘れてしまっていること。

日本では忘れるのは当然です。

私たちは大きな全体意識の中に存在しており、小さな日本という社会に住む、または生育してきました。

主体は全体ですが、他から貰うばかりの安全や他によって構築された安定を主軸にすると、それらに執着依存する自意識の小さな塊が主体になります。

「不安の申し子がまた一人誕生したぞ」とどこかから声が聞こえる。

ですが、思い出せば元の状態に切り替えられます。

子供の頃に感じていた安心、もっと小さな頃、包まれる感覚は今もずっと内側で存在し続けています。

ギャーギャー泣いていた時、本当は辛いのではなくただ“自分”を感じていた。

一切目を逸らさず、いつだって本気で向き合ってくれる、そしてこちらからも向き合っていた裏との時間。

笑いもしない、話しもしない、考えもしない、あるのは対峙、ジーっと見つめ合う対峙、リアリティ。

安心は常に意識の根底にあり、大いなる存在、すなわち自分そのものが支えの基盤になっています。

私なりの言葉で言うと、不安を直視するとカッコイイ自分と出会えます。

不安という情動を感じながら、領域展開したらなんと安心があった。

おそらく、現実はこれでしょうね。

不安になりやすいことはとっても素晴らしい才能です。

※いっそなくしてしまう考え方は、不安をなくす方法2つ[即効策&長期的策]【意識の仕組み】をご覧ください。

最後に:不安になりやすい人の幸運

情動に執着するも、領域として深みへ向かうも選択次第です。

その選択機会に溢れています。

一方で、たくさん味わうために依存しやすくなる副作用もあります。

日本は不安国家、安全に執着するということは、不安に依存する意味です。

自己から目をそらしたい人にとって、たくさんの利益に溢れており、誘惑ばかり。

安全も大切ですので、選択を難しくする基盤環境だと思います。

しかし、豊かな家で生まれたら社会的アドバンテージを得やすいが、アドバンテージがなくてものし上がったり、個人で成功している人はたくさんいるように。

結局自分次第。

不安になりやすいからこそ浮遊霊のようになれば、自己との統合を完成させて明確なまでの絶対的存在になる。

生きている以上、自ら世界を創造し、生かされるのではなく生きていく認識を広げていく。

それはとても楽しいことだと思います。

既にある安心。

安心を知るために不安が欠かせない理解、自らと向き合うご参考になれば幸いです。

ありがとうございました。

めっちゃわかります。対峙の感じ。自分の内側で大きなものから見つめられている。言語化してくれてありがとうございました。